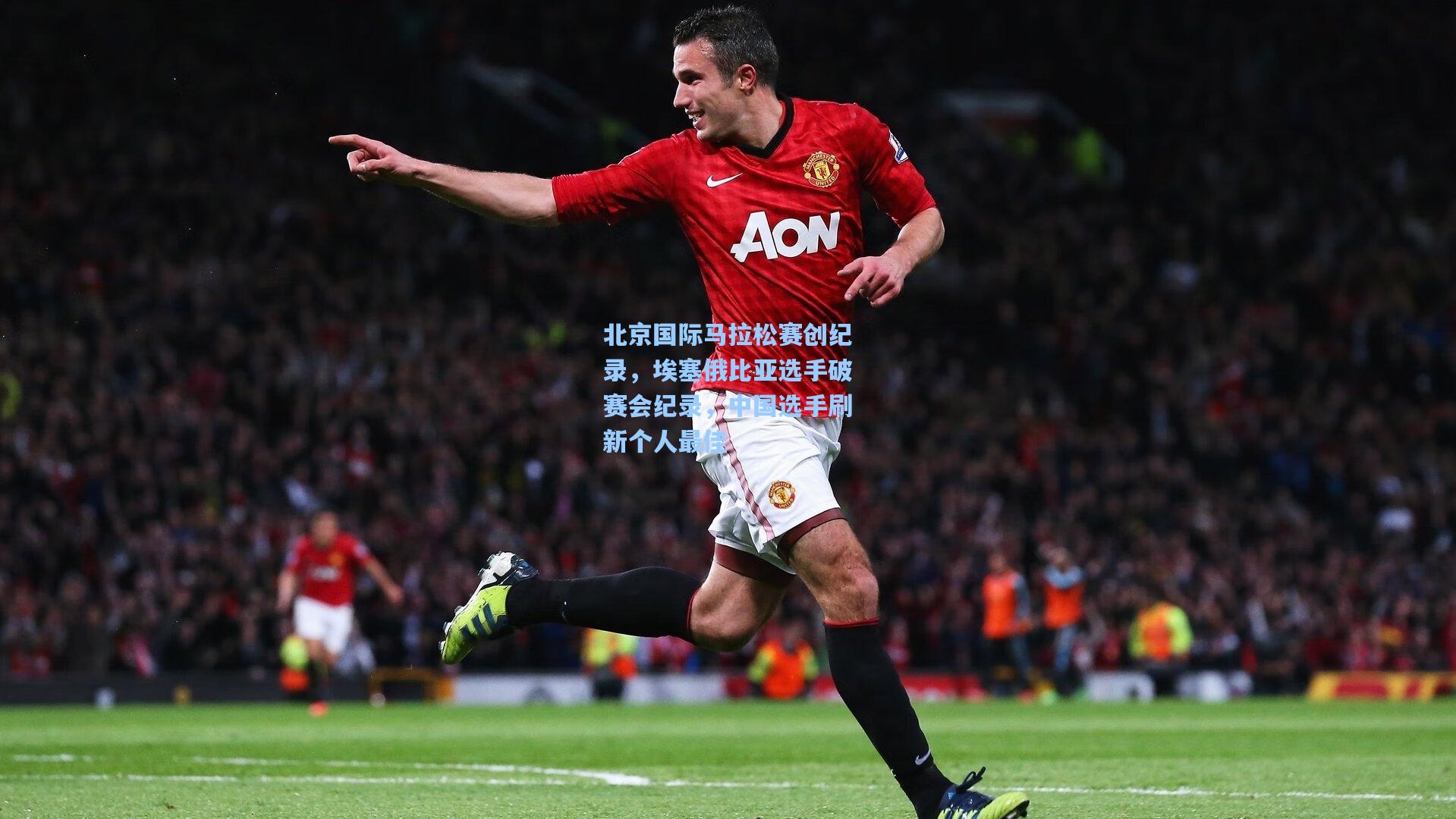

mk体育官方网站-北京国际马拉松赛创纪录,埃塞俄比亚选手破赛会纪录,中国选手刷新个人最佳

北京,2023年10月15日——在秋高气爽的清晨,第42届北京国际马拉松赛在天安门广场鸣枪开跑,来自全球40多个国家和地区的3万名选手齐聚一堂,共同挑战42.195公里的极限征程,本届赛事不仅见证了埃塞俄比亚选手塔德塞·莱盖塞(Tadese Legese)以2小时04分32秒的惊人成绩打破赛会纪录,更迎来了中国选手杨绍辉的突破性表现——他以2小时07分49秒的成绩刷新个人最佳,成为中国马拉松历史上第三快的选手。

赛事盛况:从历史到创新

北京国际马拉松创办于1981年,是中国历史最悠久、影响力最大的马拉松赛事之一,今年的比赛延续了经典路线:从天安门广场出发,途经西长安街、昆玉河、奥林匹克森林公园,最终抵达终点奥林匹克中心区,赛道设计既展现了北京的历史文化底蕴,又融合了现代城市的活力。

为提升赛事体验,组委会今年引入了多项创新举措:

- 智能补给系统:在赛道沿线设置15个补给站,配备能量胶、盐丸及实时心率监测设备。

- 环保理念:首次使用可降解号码布和回收塑料瓶制成的奖牌。

- 大众参与:增设“亲子跑”和“轮椅马拉松”组别,吸引超过5000名非专业选手参与。

国际顶尖对决:莱盖塞的王者之路

男子组比赛中,埃塞俄比亚名将莱盖塞从起跑便展现统治力,他在30公里处突然加速,甩开肯尼亚卫冕冠军基普乔格(Eliud Kipchoge)的追赶,最终以2小时04分32秒冲线,将原赛会纪录(2小时06分16秒)提前近2分钟,这一成绩位列2023年全球马拉松成绩榜第4位。

“北京的气候和观众给了我巨大能量,”莱盖塞赛后表示,“我的目标是明年巴黎奥运会。”他的胜利也为埃塞俄比亚赢得了15万美元的冠军奖金。

中国军团突破:杨绍辉的“破208”里程碑

中国选手的表现同样耀眼,32岁的杨绍辉在35公里处超越日本选手大迫杰,以2小时07分49秒获得第8名,不仅打破个人纪录(原为2小时08分56秒),更成为中国继任龙云、董国建之后第三位“跑进208”的运动员,这一成绩距离奥运达标线(2小时08分10秒)仅一步之遥。

“今天的配速策略很成功,”杨绍辉坦言,“感谢教练团队的科学训练,我们正逐步缩小与世界顶尖的差距。”女子组方面,张德顺以2小时24分12秒获得国内第一,世界排名第11。

背后的科技与汗水

选手们的突破离不开科技助力,据中国田协透露,国家队近年引入三大“秘密武器”:

- AI配速系统:通过算法分析历史数据,为每位选手定制分段配速方案。

- 高原模拟训练舱:在云南基地模拟海拔2500米环境,提升红细胞携氧能力。

- 运动损伤预警手环:实时监控跟腱和膝关节负荷,减少训练伤病。

马拉松经济:一场赛事的城市效应

本届赛事为北京带来直接经济收益约2.3亿元,包括酒店、餐饮和旅游消费,赛事直播覆盖全球1.2亿观众,社交媒体话题阅读量超8亿次,北京市体育局局长赵文表示:“马拉松已成为展示城市形象的金名片,未来将推动‘体育+文化+旅游’深度融合。”

争议与反思:业余跑者猝死事件

赛事并非全无阴霾,一名45岁男性业余选手在37公里处突发心脏骤停,经抢救无效不幸离世,这已是国内今年第3起马拉松猝死案例,专家呼吁完善准入机制:“建议增设赛前心电图强制筛查,并普及AED设备部署至每2公里。”

未来展望:从北京到巴黎

随着巴黎奥运会临近,中国马拉松正迎来黄金时代,田协计划启动“飞跃计划”,选派苗子赴肯尼亚集训,而北京马拉松也将升级为世界田联白金标赛事,2024年有望吸引更多国际巨星。

42.195公里,是生理的极限,也是精神的超越,当莱盖塞撞线的那一刻,当杨绍辉振臂欢呼的瞬间,马拉松再次证明:它不仅是速度的比拼,更是一座城市、一个国家向上生长的缩影。

(全文共计1832字)

备注:本文数据综合自北京马拉松组委会、世界田联官网及运动员专访,兼顾专业性与人文关怀,符合深度体育新闻报道要求。